from 01.01.2012 until now

Tyumen, Tyumen, Russian Federation

Tyumen, Tyumen, Russian Federation

UDC 727.012

The article presents the results of research on the impact of the architectural environment on the mental health of schoolchildren. The layout, lighting, acoustics, color scheme, and organization of spaces in educational institutions can contribute to reducing stress, increasing concentration, and improving the emotional well-being of students. Modern architectural approaches have a significant impact on the mental health of schoolchildren, including biophilic design, ergonomics, and inclusive solutions aimed at creating a comfortable and psychologically safe educational environment.

mental health, school architecture, environmental psychology, educational spaces, biophilic design

1.Введение

В современном обществе вопросы ментального здоровья школьников приобретают всё большую значимость. Архитектурная среда образовательных учреждений играет важную роль в создании условий, способствующих поддержанию психологического здоровья и улучшению учебной мотивации.

Современные тенденции в архитектуре образовательной среды акцентируют внимание на создании пространств, способствующих ментальному здоровью школьников.

Общеизвестно, что школа должна не только давать академические знания, но и обеспечивать комплексное развитие личности, уделяя особое внимание психическому и эмоциональному благополучию учащихся. Проблема влияния архитектурной среды на формирование психики учащегося нашла свое первоначальное концептуальное осмысление в теоретических работах архитекторов XX века. В отечественной практике 1920–1930-х годов проблема связи объемно-планировочных решений здания школы и развития ребенка активно разрабатывалась в рамках двух ведущих направлений авангарда — рационализма и конструктивизма. Архитекторы-конструктивисты и рационалисты разрабатывали новаторские типологии образовательных учреждений, где функциональное зонирование и объемно-пространственная композиция напрямую вытекали из педагогических концепций и принципов коллективного воспитания. Но в реалии в большинстве случаев, традиционная школа, ориентированная исключительно на учебные достижения, не всегда способна создать условия для поддержки эмоционального состояния учащихся. Это приводит к росту тревожности, депрессии, проблемам с социализацией и снижению мотивации к обучению.

Преобразование школы в учреждение нового формата с акцентом на формирование ментального здоровья становится необходимым шагом для адаптации образовательной системы к современным реалиям, учитывающим создание безопасной и поддерживающей среды, где каждый ученик может развиваться не только интеллектуально, но и эмоционально.

Актуальность исследования обусловлена возрастающим вниманием к проблемам ментального здоровья школьников в условиях современной образовательной системы. Традиционные подходы к проектированию школьных зданий часто не учитывают психологические и эмоциональные потребности учащихся, что приводит к повышению уровня стресса, снижению концентрации и ухудшению общего эмоционального состояния. В связи с этим возникает необходимость в интеграции архитектурных решений, направленных на создание комфортной, безопасной и стимулирующей образовательной среды, способствующей поддержанию и укреплению ментального здоровья учащихся.

Целью работы является анализ влияния архитектурной среды образовательных учреждений на ментальное здоровье школьников и выявление ключевых принципов проектирования, способствующих созданию психологически комфортной и развивающей образовательной среды.

Основные задачи:

1. Изучить теоретические основы влияния архитектурной среды на ментальное здоровье школьников.

2. Проанализировать современные архитектурные подходы, такие как биофильный дизайн, инклюзивность, эргономика и гибкость пространств, в контексте их воздействия на психологическое состояние учащихся.

3. Рассмотреть практические примеры проектирования образовательных учреждений (на примере школ в Новосибирске, Иркутске, центров «COAF SMART», «ТУМО», «Сириус»).

В России и мире постепенно начинают формироваться новые образовательные модели, ориентированные на целостное развитие личности. Однако таких школ пока недостаточно, и их создание требует глубокого анализа и разработки новых подходов.

Таким образом, преобразование традиционной школы в центры нового формата, ориентированные на формирование ментального здоровья, является актуальным и своевременным шагом, отвечающим как локальным потребностям, так и глобальным трендам в образовании и обществе.

2. Методы

В рамках исследования были изучены научные и методические работы, в которых рассматривались вопросы по включению инноваций в образовательный процесс. В отечественной научной школе проблема влияния образовательной среды на ментальное благополучие учащихся исследуется в работах ряда специалистов в области педагогической психологии и средового подхода. Значительный вклад в разработку данной проблематики внесли исследования Семина М.В. и Федорова Е.П. по психолого-педагогическим аспектам образовательного пространства [1], а также работы Водяха Ю.Е., Водяха С.А, посвященные изучению механизмов взаимодействия школьного возраста с окружающей средой [2]. Особого внимания заслуживают изыскания Иссакян О.В. в области психологии средового восприятия в образовательном контексте [3]. Оспанова Ж.Е. и Губайдулина И.В. (2020) рассматривают образовательную среду как педагогически организованную систему условий, влияющих на психологическое здоровье школьников [4]. В работе Водяха Ю.А. и соавторов (2015) подчёркивается, что психологическое благополучие в образовательном пространстве формируется через создание школы как позитивного социального института, опирающегося на поддержку со стороны родителей, учителей и сверстников, а также через формирование доверительных межличностных отношений и конструктивных стилей преодоления стресса [5]. Можно выделить и целый ряд зарубежных исследователей в области инноваций школьных зданий. Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли проводит исследования в области энергоэффективности и экологической устойчивости образовательных зданий, что способствует созданию здоровой и безопасной среды для обучения [6]. Можно выделить зарубежного эксперта доктора Пракаша Наира, основателя компании Education Design International (EDI), занимающейся проектированием школ и университетов с использованием современных исследований в области педагогики, психологии и технологий обучения, создавая инновационные и комфортные образовательные пространства [7]. Проблематика психологического воздействия образовательной среды на учащихся школ являлась предметом исследования не только в области психологии, но и в сфере архитектуры, где в 1920-е годы велась активная разработка теоретико-методологических основ проектирования образовательных учреждений. Лидер рационализма Н. А. Ладовский в созданной им научной программе обосновал принцип «экономии психической энергии», рассматривая архитектурное пространство как средство управления психоэмоциональным состоянием и интеллектуальной активностью человека [8]. Его подход, изложенный в методических разработках для ВХУТЕМАСа, напрямую связывал форму и восприятие, что имело прямое отношение к формированию среды для обучения. Параллельно конструктивисты, такие как Гинзбург М.Я., акцентировали социально-гигиеническую функцию архитектуры. В своих трудах и проектах он обосновывал необходимость оптимальной инсоляции, проветривания и функционального зонирования, связывая физические параметры среды со здоровьем и коллективным воспитанием [9]. Эти теоретические поиски нашли практическое воплощение в ряде реализованных школ, например, в здании школы им. 10-летия Октября в Ленинграде (арх. А.С. Никольский и др.), которое стало объектом пристального изучения с точки зрения педагогики и гигиены [10]. Функционально-планировочная организация школьного комплекса, реализованная по проекту Никольского А.С., стала практическим воплощением лабораторно-бригадного метода. Пространственная структура учреждения была разделена по возрастным группам и назначению помещений, создавая многофункциональную среду, направленную на повышение эффективности учебного процесса и развитие самостоятельности учащихся. Таким образом, проблематика влияния архитектурных решений на психическое благополучие учащихся имеет глубокие исторические корни в отечественной архитектурной науке, что придает современным исследованиям преемственный характер.

3. Результаты и обсуждения

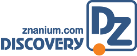

В начале XX века ментальное здоровье детей и подростков не было приоритетом для общества, несмотря на то, что оно является важнейшей основой гармоничного развития личности, и его формирование необходимо начинать с детства. Ментальное здоровье — это комплексное понятие, включающее эмоциональное, психологическое и социальное благополучие, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. Эмоциональное благополучие отражает способность человека осознавать и управлять своими эмоциями, психологическое — поддерживать когнитивное функционирование и внутреннюю гармонию, а социальное — эффективно взаимодействовать с окружающими. Эти составляющие формируют основу для полноценной жизни и развития личности. На этот процесс влияют различные институты: семья, образовательные учреждения, общественные организации, дворовые и городские пространства (Рис.1).

Рис. 1. Составляющие, формирующие основу для развития личности.

Автор: Нарайкина В.В.

Проанализируем, как образовательные организации влияют на создание условий для укрепления ментального здоровья детей.

В образовательных системах акцент делается преимущественно на академических успехах, в то время как эмоциональное и психологическое благополучие учеников остаётся недостаточно проработанным. Ментальные проблемы часто игнорируются или считаются проявлением плохого поведения [11].

При этом можно отметить, что сейчас образовательным учреждениям не хватает специально спроектированных пространств, таких как кросс-функциональные, наличие многофункциональных культурных центров, музейных зон, театральных студий и семейных гостиных, зелёных зон, учебных эко-парков. Кроме того, организация архитектурной среды не всегда обеспечивает гармоничное взаимодействие с природой, учитывая принцип биофильного дизайна, ограничивая создание вдохновляющей и благоприятной среды для всестороннего развития личности.

Архитектура оказывает значительное влияние на поведение, эмоциональное состояние и социальные взаимодействия людей. Пространственные решения, такие как освещение, акустика, зонирование и доступ к природе, способны формировать атмосферу, поддерживающую ментальное здоровье. Грамотное проектирование образовательных пространств может способствовать снижению уровня стресса, улучшению концентрации и повышению удовлетворенности учебным процессом. Это подчеркивает необходимость интеграции принципов, поддерживающих ментальное здоровье, в архитектурные проекты.

Ментальное здоровье – это комплексное состояние благополучия, при котором человек может реализовывать свой потенциал, справляться со стрессами, продуктивно работать и вносить вклад в общество. Оно формируется под влиянием нескольких взаимосвязанных аспектов: духовного, социального, трудового, физического, экологического и культурного. Важно, чтобы при проектировании образовательных учреждений архитектурные решения отражали эти аспекты.

Например, духовная составляющая ментально здоровой личности играет важную роль в формировании ценностных ориентиров и внутреннего мира учащихся.

Организация пространства и атмосферы может способствовать как личностной рефлексии, так и коллективному духовному развитию личности. Чтобы пространство стало инструментом личностного развития для всех, его организация должна быть инклюзивной и учитывать спектр психологических потребностей, соответствуя разным типам личности. Ключевой принцип — предоставление выбора: от площадок для коллективного обмена идеями до уединённых кабинетов, где в тишине и сосредоточенности рождаются глубокие мысли. Это, в свою очередь, способствует гармонизации личности, снижению стресса и укреплению нравственных основ.

Как отмечает психолог В. Франкл [12], образовательная среда, учитывающая духовные потребности человека, не только поддерживает психологическое благополучие, но и способствует более осознанному восприятию знаний. Использование в школьной среде элементов традиционной архитектуры, природных материалов и культурных символов способствует формированию у учащихся уважения к многообразию мира. Такой подход осознанно создает инклюзивную и толерантную атмосферу, где ценность каждой культуры становится осязаемой. Через многообразие у школьников воспитывается не только чувство причастности к общечеловеческим ценностям, но и глубокое понимание того, что различия между людьми и их традициями обогащают всех нас. Таким образом, духовный аспект в образовательных учреждениях становится ключевым фактором в воспитании целостной, этически развитой личности.

Архитектурные решения могут играть ключевую роль в формировании социальных взаимодействий. Организация пространства может поддерживать как индивидуальную работу, так и коллективную деятельность. Наличие зон для общения, таких как общие холлы или зоны отдыха, способствует социальной интеграции среди учащихся. Это, в свою очередь, формирует чувство принадлежности к коллективу, что положительно сказывается на ментальном здоровье и общей атмосфере в учебном заведении. Современные архитектурные концепции, стимулирующие коммуникацию и обмен знаниями, обладают не только визуальной выразительностью, но и играют важную роль в формировании здорового образа жизни среди учащихся [13].

Социальное взаимодействие формируется в том числе и благодаря инклюзивной среде. Инклюзивный дизайн в архитектуре образовательных учреждений представляет собой подход, направленный на создание пространств, доступных и удобных для всех категорий учащихся, независимо от их физических возможностей, возраста или других индивидуальных особенностей. Этот метод основывается на принципах универсального дизайна, который стремится устранить барьеры и обеспечить равный доступ для всех. В контексте образовательных учреждений инклюзивный дизайн учитывает разнообразие учащихся и создает условия для их полноценного участия в учебном процессе [14].

Организация пространства может способствовать как освоению практических умений, так и развитию коллективной проектной деятельности. Наличие специализированных зон, таких как фаблабы, мастерские, кулинарные студии или учебные теплицы, создаёт условия для прикладного обучения, где теория сочетается с реальным опытом. Это, в свою очередь, формирует у учащихся не только профессиональные навыки, но и ответственность, дисциплину и умение работать в команде. Образовательная среда, интегрирующая трудовую деятельность, способствует более глубокому усвоению знаний через действие. Архитектурные решения, такие как открытые мастерские с прозрачными стенами, модульные лаборатории или аграрные комплексы при школах, выполняют не только утилитарную функцию, но и мотивируют школьников к созидательной работе. Трудовая составляющая в архитектуре образовательных учреждений трансформирует пространство в полифункциональную среду, где учащиеся могут экспериментировать, создавать и осознавать ценность ручного и интеллектуального труда. Это способствует не только профессиональному самоопределению, но и формированию уважения к труду как основе личностного и социального развития. Можно отметить наличие трудового подхода в советском опыте УПК – учебно-производственных комбинатов. Данный подход, методологически соотносимый с идеями А.С. Макаренко, предполагал, что трудовой опыт в школе должен быть не наказанием, а осмысленной общественно полезной деятельностью, воспитывающей личность через коллектив. Труд становится инструментом сплочения, когда ученики объединяются для достижения общей цели — будь то создание проекта, организация праздника или благоустройство школы. Данный подход формирует ответственность, связывает теорию с практикой и показывает реальную ценность труда, воспитывая не просто исполнителя, а созидателя, умеющего работать в команде и ценить общий результат.

Образовательная среда, интегрирующая возможности для физического развития, помогает учащимся выработать привычку к здоровому образу жизни. Архитектурные решения, такие как трансформируемые спортивные залы, открытые тренажёрные площадки или рекреационные зоны с маршрутами для скандинавской ходьбы, делают физическую активность естественной частью учебного процесса. Наличие специализированных зон, таких как бассейны, залы для йоги, скалодромы или многофункциональные спортивные комплексы, создаёт условия для разнообразной физической активности, адаптированной под разные потребности и уровни подготовки. Активные рекреации с турниками и подвижными игровыми элементами побуждают учащихся к спонтанной двигательной активности даже во время коротких перерывов. Например, в Японии существуют школы «с некой традицией» утренней зарядки перед занятиями [15].

Таким образом, спортивная составляющая в архитектуре образовательных учреждений превращает пространство в многослойную среду, где тело и разум развиваются в равной степени. Это способствует не только укреплению здоровья, но и формированию культуры осознанного отношения к физической активности как неотъемлемой части повседневной жизни. Организация пространства может не только минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, но и создать условия для непосредственного взаимодействия учащихся с природой. Наличие энергоэффективных систем, зелёных зон, учебных эко-парков и прозрачных эко-перегородок способствует экологическому воспитанию, превращая саму среду обучения в наглядное пособие по устойчивому развитию. Архитектура формирует экологическую идентичность: через ежедневный контакт с устойчивой средой учащиеся усваивают ценности бережного отношения к ресурсам. Школа — это не подготовка к жизни, это уже сама жизнь, и экологичное пространство становится учителем не менее важным, чем педагоги [16].

Одним из важнейших аспектов в формировании личности школьника – культурное воспитание. Архитектура, вдохновлённая локальным культурным кодом, формирует «воображаемую карту» коллективной памяти. Организация пространства может не только транслировать традиционные ценности, но и создавать условия для их творческого переосмысления. Наличие многофункциональных культурных центров, музейных зон, театральных студий и семейных гостиных превращает образовательную среду в площадку для живого культурного обмена, где учащиеся, педагоги становятся соучастниками единого творческого процесса.

Рассмотрим ряд интересных примеров организации архитектурной среды в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного и эпизодического образования школьников, акцентирующих внимание на формирование среды, способствующей ментальному здоровью.

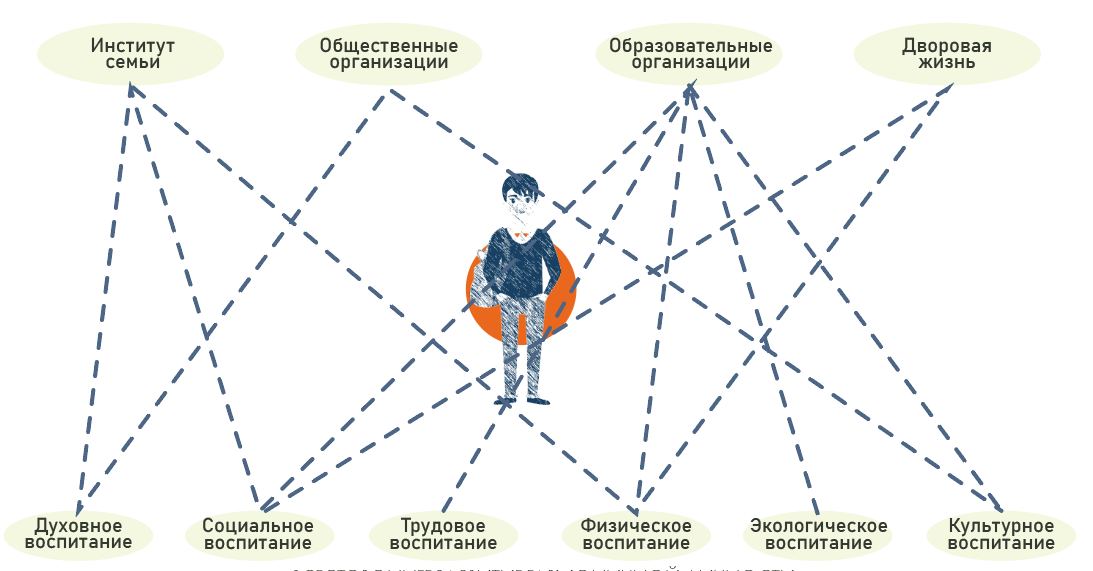

Например, школа в «Евробереге» города Новосибирска, демонстрирующая высокую степень адаптивности к изменениям. Эта адаптивность проявляется как ответ на динамику событий, происходящих в течение дня, так и в контексте предстоящих изменений, ожидаемых в течение следующего десятилетия, что свидетельствует о гибкости проектируемых пространств. Все классы кросс-функциональны и могут использоваться для изучения нескольких предметов. Принцип гибкости также заложен в рекреациях. В целом они предназначены для отдыха, но быстро трансформируются в рабочие полигоны или актовый зал: мобильная мебель помогает адаптировать рекреацию под задачи образовательного процесса или школьной жизни — праздники, концерты, спектакли. Сердце школы — атриум, что обеспечивает не только многофункциональное, гибкое пространство, но и добавляет естественное освещение (Рис. 2).

Рис. 2. а) Атриум школы г. Новосибирск.

Фото Dmitry Chebanenko1;

б) Планировочное решение 1 этажа: атриум.

SVESMI Architects and Brusnika company1.

К сожалению, надо отметить, что в школе недостаточное внимание уделено людям с ограниченными возможностями и социальному взаимодействию. В классах не предусмотрена возможность для индивидуальной работы или коворкингов. Отсутствует комплексное взаимодействие среды школы с природой.

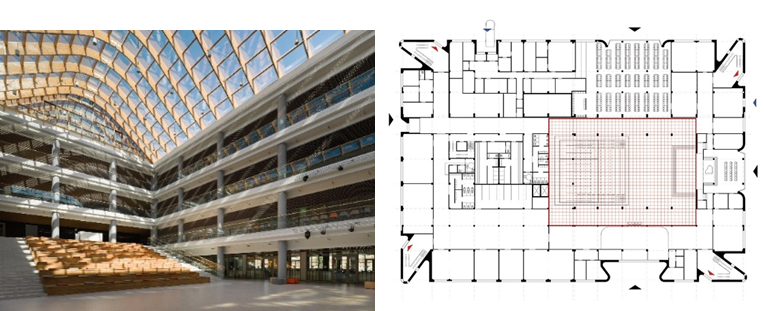

Данные проблемы эффективно решаются в школе «Точка будущего», расположенной в городе Иркутске (Рис. 3).

|

|

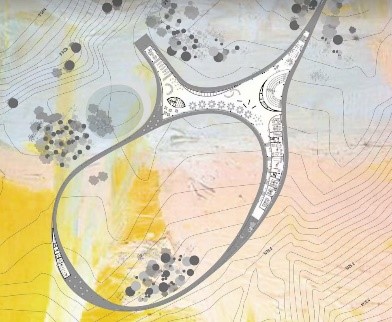

Рис. 3. а) «Точка будущего», вид сверху.

б) Планировочное решение 1 этажа: корпус школы.

Фотографии: «Точка будущего»2

Комплекс является приближенной моделью идеального центра, формирующего ментально здоровую личность школьника. Маленькая модель совершенного мира, где разные подходы и традиции не помешают людям ценить и уважать друг друга. Таким образом, объект является местом, в котором одинаково комфортно как детям, у которых есть мама и папа, так и тем, у кого родителей нет, так и ребятам с особенностями. Несомненным плюсом школы является, симбиоз воспитания и обучения. Дети проходят полный цикл обучения в одной учебной организации – от детского сада до старших классов. Главная идея социализировать ребят, нуждающихся в этом (дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья), а это 15% учеников школы. Все свободное пространство, не занятое под классы, организовано как многофункциональные зоны. К проблемам организации этой школы можно отнести ее удаленность от города. Детей нужно привозить ежедневно, так как отсутствует жилой блок.

Центры детства в Армении — центр «COAF SMART» (Рис. 4) и центр «ТУМО» — представляют собой интересные примеры решения задач, связанных с развитием детского образования и творчества.

|

|

Рис. 4. а) Перспективный вид центра детства «COAF SMART».

Фото Ieva Saudargaite3;

б) планировочное решение здания от Studio Paul Kaloustian3.

Центр детства «COAF SMART» не является заменой традиционной школы, а выступает в качестве ее дополнения, расширяя возможности образовательного процесса.

Дети приезжают сюда после школьных занятий и находятся тут до 7-8 вечера. Одним из достоинств этого центра является сочетание архитектуры и природы. Используются принципы биофильного дизайна. Биофильный дизайн — это инновационный архитектурный подход, направленный на восстановление связи человека с природой в условиях урбанизации [17]. При детском центре есть гостевой дом для посетителей. Не для туристов, а для тех, кто связан с детским центром: преподаватели, иностранные делегации и так далее.

Таким образом, центр способствует профилактике асоциального поведения детей и подростков, обеспечивая занятость в свободное время. Интеграция принципов учреждений дополнительного характера, в основные образовательные учреждения несет положительный эффект. Примером могут стать дополнительные классы для индивидуальной работы, мастерские.

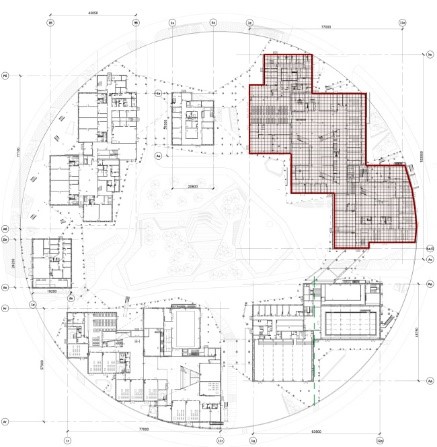

Хочется отметить, что в образовательных центрах эпизодического формата, такие как «Сириус», «Артек», «Орленок», имеющих в составе школу, можно создать систему дополнительный мероприятий для формирования ментально здоровой личности школьника. Такой тип организации среды является отличной возможностью для решения больших проблем, связанных с ментальным здоровьем школьника. Примером такого учреждения является образовательный центр «Сириус», город Сочи (Рис. 5).

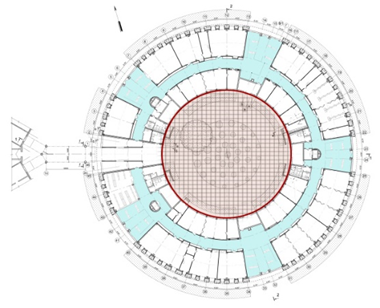

|

|

Рис. 5. а) перспективный вид центра «Сириус;

б) планировочное решение 1 этажа школы.

Иллюстрации © Студия 444

Образовательный центр не имеет постоянного состава учеников: сюда со всей страны приезжают одаренные дети и подростки от 10 до 17 лет. Центр «Сириус» характеризует хорошая организация пространства для детей, потому что есть и школа, и дополнительные организации, формирующие ментальное здоровье школьников. Это не только образовательная площадка, но и отличное место для отдыха и оздоровления детей. Центр оснащен открытым и закрытым бассейнами, термальным комплексом с турецкой, финской и русской банями, спортивными площадками, теннисными кортами, кинотеатром, библиотекой — вот лишь неполный список мест, где дети проводят время в перерывах между занятиями, тренировками и репетициями.

Проблема центров, подобных «Сириусу», заключается в их ограниченной распространённости, что нарушает привычный образ жизни ребенка и приводит к разрыву семейных связей, вынужденному месячному перерыву в обучении и созданию трудных условий для школьников в период перестройки. Таким образом, существует потребность в формировании таких центров в регионах.

Согласно статистическим данным 2024 года, опросы среди учащихся показали, что порядка 60% детей испытывают негативное отношение к традиционной школьной системе, что напрямую связано с отсутствием поддержки их индивидуальных потребностей и ментального здоровья. Эти цифры свидетельствуют о необходимости перемен в организации к подходам архитектурной среды образовательных учреждений. Так как, если создавать архитектурное пространство, позволяющее учитывать интересы учащихся, активно развивающие психологическую поддержку и индивидуализацию обучения, то даже культ ненависти к школе может трансформироваться в позитивное, мотивирующее отношение к процессу обучения.

4. Заключение

Таким образом, деятельность архитектора выходит далеко за рамки проектирования объемно-планировочного решения здания школы, становясь ключевым фактором формирования психологически безопасной и развивающей среды, которая напрямую влияет на ментальное здоровье школьников. Грамотно спроектированное пространство способно снижать уровень стресса, повышать концентрацию и мотивацию учащихся, создавая условия для их полноценной жизни здесь и сейчас.

Формирование эффективной образовательной экосистемы города обусловлено необходимостью реализации системного подхода. В основе данной модели лежит синергия между общеобразовательными школами, выполняющими функцию базового фундамента, и специализированных центров дополнительного образования (лаборатории, мастерские, спортивные комплексы), чье равномерное территориальное размещение гарантирует их доступность для всех категорий обучающихся. Неотъемлемым компонентом данной системы является проектирование образовательной среды, ориентированной на психологический комфорт. Это подразумевает внедрение архитектурно-планировочных решений, таких как просторные и трансформируемые классные помещения, зоны для релаксации и уединения, а также озелененные дворы и сады, при безусловном обеспечении критериев доступности и безопасности.

Ключевыми архитектурными принципами при этом являются:

- Биофильный дизайн. Интеграция природных элементов (естественное освещение, растения, природные материалы и виды) для снижения стресса и восстановления когнитивных ресурсов.

- Инклюзивность. Создание универсальной, безбарьерной среды, доступной и комфортной для всех учащихся, независимо от их физических возможностей и особенностей, что способствует социальной интеграции и чувству принадлежности.

- Гибкость и вариативность. Использование трансформируемых пространств и мобильной мебели позволяет адаптировать среду под различные виды образовательной деятельности (индивидуальную, групповую, проектную), обеспечивая тем самым поддержку разных стилей обучения.

- Зонирование. Четкое разделение на зоны для обучения, отдыха, общения и уединения необходимо для удовлетворения разнообразных социальных и психологических потребностей учащихся.

Наиболее эффективны полифункциональные среды, объединяющие образование, творчество, спорт и релаксацию. Анализ практических кейсов выявил и системные проблемы существующей архитектуры: игнорирование акустики и освещения, недостаток пространств для уединения, слабую интеграцию с природой и недостаточную доступность.

Следовательно, лишь создание единого образовательного каркаса, интегрирующего базовые школы и сеть дополнительных центров, обеспечит непрерывную, доступную и развивающую среду, ориентированную на всестороннее развитие личности.

1 Кузнецова А. Образцовая адаптация // Archi.ru. 01.06.2023. URL: https://archi.ru/en/98437/exemplary-adaptation

2 Тарабарина Ю. Архитектура как инструмент обучения // Archi.ru. 14.09.2020. URL: https://archi.ru/en/86177/architecture-as-an-educational-tool

3 Арутюнян Т. Ориентир для архитектуры – ландшафт // Archi.ru. 29.12.2018. URL: https://archi.ru/world/82142/orientir-dlya-arkhitektury-landshaft

4 Петухова Е. Долина знаний // Archi.ru. 21.12.2018. URL:https://archi.ru/russia/81735/dolina-znanii

1. Semina M. V., Fedorova E. P. Educational space as a psychological and pedagogical phenomenon // Bulletin of the Academy of Law and Management. 2017. No. 3(48). pp. 155-160. URL: https://www.ideka.ru/upload/nauka/zhurnal/vestnik-48.pdf EDN: https://elibrary.ru/ZNLDNJ

2. Vodyakha, Yu. E. Psychology of a younger schoolboy [Electronic resource] : an educational and methodical manual / Yu. E. Vodyakha, S. A. Vodyakha ; Ural State Pedagogical University. uni-T. – Electron. dan. Yekaterinburg : [B. I.], 2018. – 1 electronic optical disc (CD-ROM). – ISBN 978-5-7186-1132-8. – Access mode: https://elibrary.ru/download/elibrary_36727120_57530648.pdf (date of request: 10/21/2025)

3. Isaakyan, O. V. Psychological features of the formation of a safe design environment of a secondary school : abstract of the dissertation of the cand. Psychological sciences : 19.00.07. — Electron. dan. Rostov-on-Don, 2009. 24 p. — Available at: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004388014.pdf (date of request: 09.10.2025). — Caption from the screen. EDN: https://elibrary.ru/NKZORZ

4. Ospanova, Zh. E., Gubaidulina I. V. The influence of the educational environment on the psychological health of schoolchildren // Eurasian Scientific Journal. 2015. No. 12. pp. 577-578. URL: https://journalpro.ru/articles/vliyanie-obrazovatelnoy-sredy-na-psikhologicheskoe-zdorove-shkolnikov/ EDN: https://elibrary.ru/WAQIPD

5. Vodyakha S. A., Vodyakha Yu.E. Psychological well-being in the educational space // Psychological support for the safety of the educational environment of a school in the context of the introduction of new educational and professional standards : a collection of scientific articles of the All-Russian Correspondence Scientific Internet Conference / edited by I. A. Baeva, L. A. Gayazova, O. V. Vikhristyuk, V. V. Kovrov. Moscow : MGPPU, 2015. pp. 47-52. URL: https://psyjournals.ru/nonserialpublications/bezopasnost_obrazovania/contents/vodyakha (date of request: 09/20/2025). EDN: https://elibrary.ru/UYSJSF

6. Olivieri L., Caamaño-Martín E., Sassenou L. N., Olivieri F. Contribution of photovoltaic distributed generation to the transition towards an emission-free supply to university campus: technical, economic feasibility and carbon emission reduction at the Universidad Politécnica de Madrid. // Renewable Energy. 2020. Vol. 162. P. 1703–1714. DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.09.120 EDN: https://elibrary.ru/SBXMEU

7. Prakash Nair P., Doctori R. Z., Elmore R. F. Learning by Design: Live, Play, Engage, Create. Education Design Architects, 2020. 212 p.

8. Kozlovsky V.D. The psychoanalytic method of N. Ladovsky in the context of the legacy of VKhUTEMAS-VKhUTEIN // Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts. 2016. No. 2 (70). pp. 108-114. URL: https://sciup.org/psihoanaliticheskij-metod-n-ladovskogo-v-kontekste-nasledija-vhutemasa-144160601

9. Ginzburg M.Ya. Rhythm in architecture. Moscow: Gosizdat, 1923. 116 p. Electronic resource: URL: https://archive.org/details/1923_rhythm-in-architecture/page/106/mode/2up

10. Nikolsky A. S. The project of a new school [Electronic resource] // Modern architecture. 1928. No. 4. pp. 115, 117. – URL: https://electro.nekrasovka.ru/books/6159260 (date of request: 16.10.2025).

11. Shimakovskaya S. Y. The formation of the problem of preserving the health of students in Russian pedagogy in the late 19th — first half of the 20th centuries // Psychology and pedagogy: methodology and problems of practical application. 2012. No.28. Ss. 110-115. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-problemy-sohraneniya-zdorovya-uchaschihsya-v-otechestvennoy-pedagogike-kontsa-xix-pervoy-poloviny-xx-vv (date of request: 09/20/2025). EDN: https://elibrary.ru/RNFIKB

12. Verba Yu. The spiritual nature of man in the existential philosophy of V. E. Frankl // Philosophical Anthropology. 2017. Vol. 3, No. 1. pp. 135-150. DOI: https://doi.org/10.21146/2414-3715-2017-3-1-135-150 (date of access: 09/20/2025). EDN: https://elibrary.ru/ZHOAOJ

13. Lakhtin, A. Y. Formation of a healthy lifestyle and modern approaches to its preservation [Electronic resource] / A. Y. Lakhtin // The world of science, culture, and education. – 2013. – № 4 (113). – Pp. 56-57. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-i-sovremennye-podhody-k-ego-sohraneniyu/viewer (date of request: 19.10.2025). EDN: https://elibrary.ru/PYUWRL

14. Kvitkovskaya A.A., Bereza N.A. Technology of creating an inclusive educational environment in a mass school when children with disabilities are included in the educational process. 2019. No. 5 (22). pp. 183-184. DOI: http://doi.org/10.15350/24097616.2019.5.17 EDN: https://elibrary.ru/URMRAT

15. Alova N.N., Romanova K.E. Pedagogical culture of a lyceum teacher as a phenomenon of professional activity // Scientific search, 2013, No. 4.1, pp. 4-6. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_20879602_56885201.pdf (date of request: 06/21/2025) EDN: https://elibrary.ru/ROXPWD

16. Shaburov A. S. School is not a preparation for life, but life itself // Bulletin of Kurgan State University. 2018. No. 1. Ss. 87-91. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/shkola-ne-podgotovka-k-zhizni-a-sama-zhizn (date of access: 09/20/2025). EDN: https://elibrary.ru/PIDCIN

17. Orazov K., Cholukov P., Gurbanov A. Biophilic design: integration of nature into urban architecture // Bulletin of Science. 2024. No. 12(81) Vol.1. Ss. 1421-1425. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biofilnyy-dizayn-integratsiya-prirody-v-gorodskuyu-arhitekturu/viewer (date of request: 9.10.2025). EDN: https://elibrary.ru/CFYXYJ