Russian Federation

UDC 721.01

UDC 721.011

The article is devoted to the analysis of the formation of the spatial organization of the agro-industrial complexes of Belgorod Region. The dynamics of land use, the structure of farms, and the socio-economic aspects of rural development are considered. The purpose of the study is to identify patterns of land use and to formulate recommendations for improving architectural and planning solutions to increase the efficiency of the agro-industrial complex. Statistical data for 2017–2025, a cadastral database (1522 plots), and a list of 125 farms were used. The methodology is based on statistical, comparative, and GIS analysis. The results showed that the level of arable land use remains stable at 61%. Farms are mainly focused on grain crops, which requires the development of storage and processing infrastructure. The scientific novelty lies in comparing local statistics with the concept of cluster zoning of rural areas developed by M. V. Perkova. The practical significance lies in the possibility of applying the results in the design of rural infrastructure and territorial planning.

agro-industrial complex, spatial organization, cluster approach, rural areas, land use, Belgorod region, architectural and planning solutions, socio-economic development

Введение

Белгородская область занимает одно из ведущих мест в России по развитию агропромышленного комплекса. Регион известен как «мясная столица» страны, однако не менее значимыми являются растениеводство, садоводство и переработка сельхозпродукции [1]. Современная архитектура сельских территорий требует не только технологической модернизации, но и пространственного моделирования, согласующего производственные, инфраструктурные и социальные элементы единой территориальной системы.

В мировой практике активное развитие получают концепции Smart Village, ориентированные на цифровизацию и пространственную интеграцию сельских сообществ [2–5]. Для России задача состоит в формировании архитектурно организованных агрохабов, сочетающих производственные и общественные функции. Китайский опыт land consolidation показывает, что консолидация земель сопровождается архитектурным развитием сельских узлов [6], а российские исследования подтверждают необходимость архитектурной адаптации производственных комплексов к ландшафту и сообществу [7-9].

Результаты докторской диссертации М. В. Перьковой подчёркивают, что устойчивое развитие Белгородской области невозможно без опоры на региональную систему расселения, где сельские узлы выполняют роль центров притяжения производственной и социальной активности [1]. Таким образом, изучение статистики земельного фонда и структуры хозяйств имеет не только теоретическое, но и прикладное значение для разработки архитектурно-планировочных решений.

Цель исследования

Цель исследования — разработка архитектурно-планировочных принципов формирования агропромышленных комплексов Белгородской области на основе актуальных данных о земельном фонде, использовании сельскохозяйственных угодий и структуре субъектов хозяйствования. Особое внимание уделяется выявлению пространственных закономерностей функционирования АПК и разработке предложений по формированию кластерной сетевой модели агропромышленных узлов, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий региона.

Материалы и методы

Основу исследования составили официальные муниципальные и отраслевые данные по Белгородской области. Использованы данные муниципальной справки за 2024 год, база контуров сельхозугодий (1522 записи, 70 548 га) и перечень 125 субъектов АПК с кодами ОКВЭД. Применялись статистический и картографо-аналитический методы, морфологический анализ пространственной структуры и архитектурное моделирование. Визуализация результатов выполнена в виде таблиц и схем. Методологически работа опирается на концепции устойчивой архитектуры и регионального планирования [2–9].

Методологическая основа исследования включает статистический анализ, картографо-аналитический подход и архитектурно-планировочную интерпретацию. На первом этапе проводилось агрегирование и структурирование показателей по годам, категориям угодий и типам хозяйств, что позволило выявить особенности использования земельного фонда. Далее применялся картографо-аналитический метод, обеспечивший выделение территориальных ядер концентрации хозяйств, анализ компактности контуров и пространственной связности сельских территорий.

Важным этапом стала классификация предприятий по кодам ОКВЭД, позволившая выделить укрупнённые отраслевые группы: растениеводство, садоводство, животноводство, переработку и сопутствующие виды деятельности. Для наглядности результатов применялись методы визуализации, в том числе построение круговых и столбчатых диаграмм. Завершающим шагом выступил архитектурно-планировочный анализ, направленный на интерпретацию статистических данных с позиции формирования агропромышленных узлов, построения сетевого каркаса и проектирования зелёного инфраструктурного пояса. Такой комплексный подход позволил не только количественно оценить состояние агропромышленного комплекса Белгородской области, но и выработать предложения по его пространственной организации [2–9].

Архитектурная типология агрохабов

Архитектурная типология агрохабов основана на принципах модульности, функционального зонирования и экологической интеграции. Агрохаб рассматривается как архитектурно-планировочный организм, где производственные, инженерные и социальные блоки образуют морфологически целостную композицию.

Тип A — Производственный агрохаб (локальный уровень).

Компактные модули первичного производства, объединённые инженерными галереями и навесами.

Тип B — Перерабатывающе-логистический агрохаб (муниципальный уровень).

Ансамбль ангарных зданий с холодильными складами, лабораториями и сервисными мастерскими.

Тип C — Интегрированный агропарк (региональный уровень).

Кампусная структура, включающая административный центр, образовательный блок и жилой сектор для специалистов.

Архитектурная морфология этих типов формирует пространственный каркас АПК Белгородской области. Сеточно-кластерная схема обеспечивает иерархию: модуль → кластер → агропарк [10–15].

Морфология и композиция архитектурных решений

Композиция агрохаба строится на контрасте открытых производственных площадок и компактных социально-инженерных ядер. Биоклиматические фасады, естественное освещение и применение местных материалов (дерево, клинкер, металл) создают архитектурную идентичность и вписывают объекты в ландшафт [14–15].

Результаты исследования

В 2024 году площадь пашни составила 65 638 га, из которых сельхозпредприятия контролировали 55 539 га, а крестьянские (фермерские) хозяйства — 10 099 га. Посевная площадь достигла 40 032,78 га (СХП — 35 956,93 га; КФХ — 4 075,85 га). «Выпавшие» земли составили 23 862,91 га, а сидеральные пары — 1 434,31 га.

Таблица 1

Ключевые показатели земельного фонда (2024 г.)

|

Показатель |

Всего, га |

СХП, га |

КФХ, га |

Доля КФХ, % |

|---|---|---|---|---|

|

Пашня |

65 638 |

55 539 |

10 099 |

15,4 |

|

Посевная площадь |

40 032,78 |

35 956,93 |

4 075,85 |

10,2 |

|

«Выпавшая» площадь |

23 862,91 |

17 929,40 |

5 933,51 |

24,9 |

|

Сидеральный пар |

1 434,31 |

— |

— |

— |

Доля неиспользуемых земель достигает 36 %, что указывает на серьёзные структурные проблемы в управлении земельным фондом. Высокий объём «выпавших» угодий создаёт риски деградации почв и повышает транспортные издержки. Наличие сидеральных паров (около 2 %) свидетельствует о применении экологических практик, но их явно недостаточно для устойчивого земледелия [6].

Таблица 2

Использование сельхозполей (2025 г.)

|

Категория |

Количество |

Доля, % |

|---|---|---|

|

Используется |

923 |

60,6 |

|

Не используется |

4 |

0,26 |

|

Нет данных |

595 |

39,1 |

Почти 40 % контуров не содержат данных об использовании, что отражает пробелы в цифровом учёте. Даже небольшая доля явно неиспользуемых полей может быть пространственно значимой. Ситуация указывает на необходимость внедрения электронного «паспорта поля» [2–5].

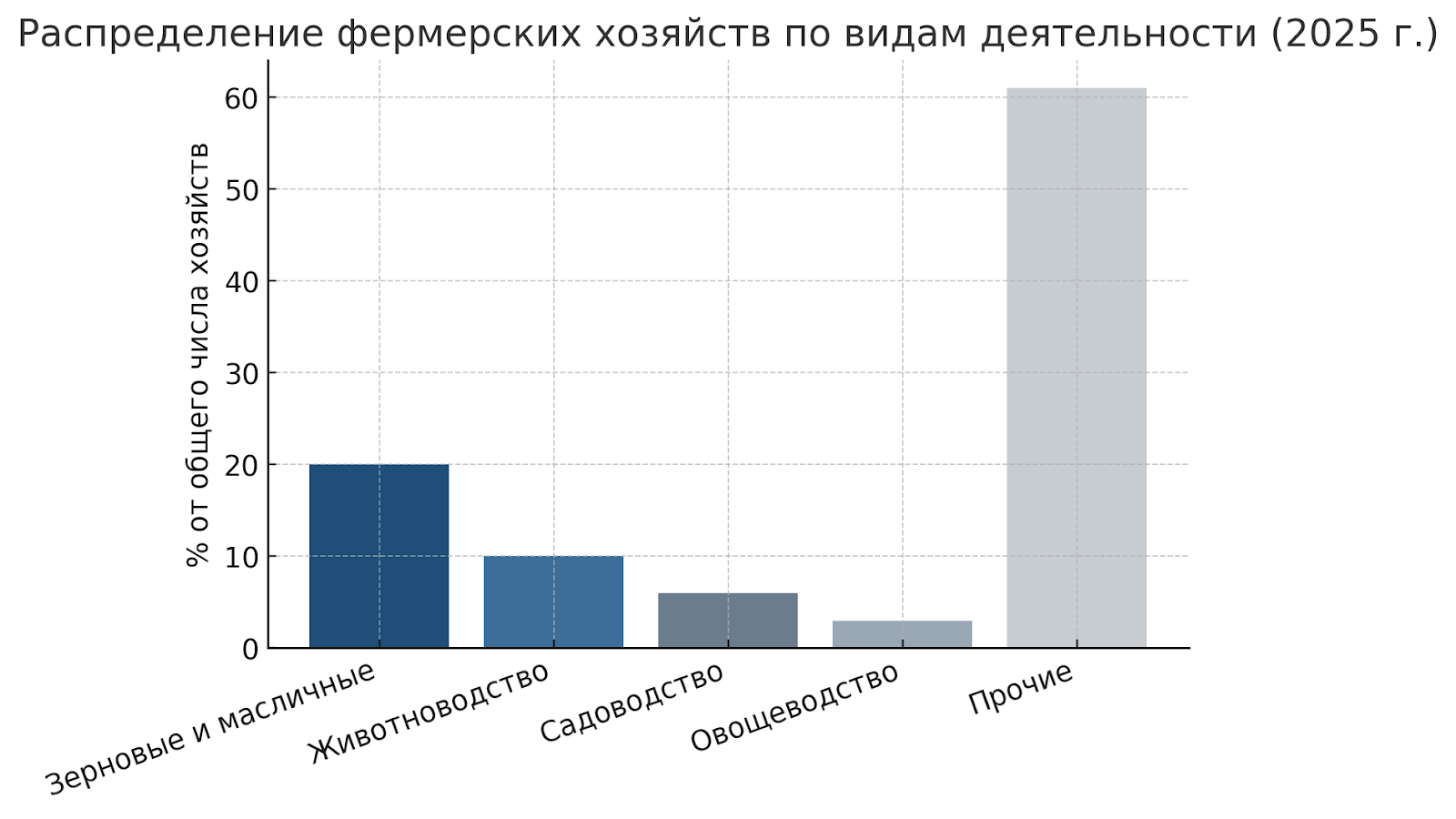

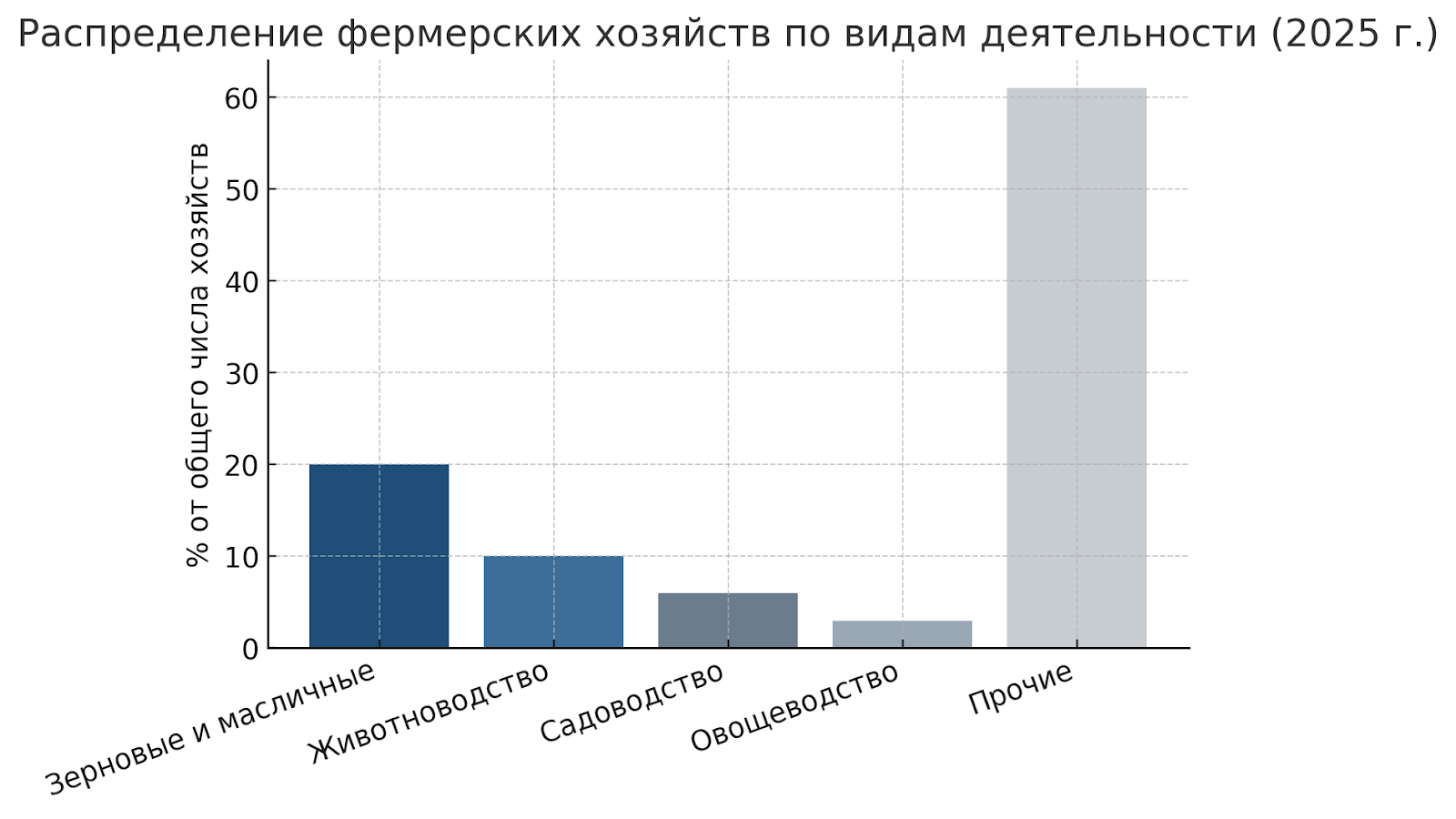

Профиль субъектов АПК (2025 г.). Список сельхозпредприятий и КФХ включает 125 субъектов (115 с кодами ОКВЭД). Структура угодий доминируется пашней; специализированные категории развиты слабо (см. Рис. 1).

Рис. 1. Структура угодий Белгородской области, 2025 г.

Таблица 3

Структура субъектов АПК по укрупнённым группам ОКВЭД (2025 г.)

|

Группа |

Доля, % |

Примечание |

|---|---|---|

|

01.1* Растениеводство |

~36 |

Зерновые, овощи (01.11, 01.13) |

|

01.2* Многолетние культуры |

~18 |

Садоводство, ягодники (01.25) |

|

01.4* Животноводство |

~8 |

Молочное/прочее (01.41/01.49) |

|

01.5 Смешанное |

~4 |

Комбинированные хозяйства |

|

10.* Переработка |

~10 |

В т.ч. молочная (10.51) |

|

03 Рыболовство |

~2–3 |

Точечные хозяйства |

|

47/49/77 Сопутствующие |

~7 |

Торговля, логистика, лизинг |

|

Прочие/нет данных |

~14 |

Недостаток информации |

Доминирование растениеводства и садоводства обеспечивает продовольственный потенциал, но слабое развитие животноводства и переработки ограничивает интеграцию региона в цепочки добавленной стоимости. Кластерный подход предполагает формирование специализированных агрохабов: зерновых, молочно-перерабатывающих и садоводческих [10].

Результаты исследования показывают, что АПК Белгородской области страдает от пространственной фрагментации и дисбаланса структуры производства. Высокая доля «выпавших» земель и значительный объём полей со статусом «нет данных» отражают отсутствие единого цифрового контура учёта. Международный опыт подтверждает: без консолидации земель и цифровизации невозможно обеспечить устойчивое развитие сельских территорий.

Преобладание растениеводства делает регион зависимым от ценовой конъюнктуры зернового рынка. Для устойчивости необходима балансировка структуры за счёт животноводства и переработки, что согласуется с современными исследованиями молочного сектора. Социальные факторы — старение кадров и низкая доля молодёжи — также сдерживают модернизацию. Следовательно, агрохабы должны включать не только производственные и логистические мощности, но и социальную инфраструктуру: агрошколы, учебные центры, жильё для молодых специалистов.

Фермерский сектор насчитывает 125 хозяйств, специализация преимущественно растениеводческая (см. Рис. 2).

Рис. 2. Распределение фермерских хозяйств Белгородской области

по видам деятельности, 2025 г.

Социально-экономический анализ. Численность занятых в сельском хозяйстве района составила около 4,5 тыс. человек, что соответствует 14–16% от общей занятости, что выше среднероссийского уровня (~6%). Среднемесячная заработная плата — 32 тыс. руб. при региональной средней 38 тыс. руб.

Таблица 4

Распределение фермерских хозяйств по видам деятельности

в Белгородской области (2025 г.)

|

Вид деятельности |

Количество хозяйств |

Доля, % |

|---|---|---|

|

Зерновые и масличные |

25 |

20 |

|

Животноводство |

12 |

10 |

|

Садоводство |

8 |

6 |

|

Овощеводство |

4 |

3 |

|

Прочие |

76 |

61 |

Таблица 5

Социально-экономические показатели АПК

Белгородской области (2024 г.)

|

Показатель |

Значение |

Комментарий |

|---|---|---|

|

Численность занятых в АПК |

4,5 тыс. чел. |

Включая работников агрохолдингов и фермеров |

|

Среднее число работников в КФХ |

2–5 чел. |

Малый масштаб и высокая роль семьи |

|

Доля занятых в АПК |

14–16% |

Выше среднего по РФ (~6%) |

|

Среднемесячная зарплата |

32 тыс. руб. |

Ниже средней по региону (38 тыс. руб.) |

|

Доля работников до 35 лет |

~20% |

Низкая доля молодежи |

|

Доля работников 50+ |

>40% |

Старение кадрового состава |

|

Годовая миграция трудоспособных |

3–5% |

Отток в Белгород и крупные города |

Заключение

Развитие агропромышленного комплекса Белгородской области требует архитектурно-пространственного формирования целостной системы сельскохозяйственных узлов. Современная модель представляет собой морфологически выстроенную сеть агрохабов, где архитектура становится структурообразующим инструментом пространственной организации.

Трёхуровневая типология агрохабов — локальные модули, муниципальные центры и региональные агропарки — обеспечивает пространственную связанность и композиционную целостность агропромышленного каркаса региона. Планировочная структура агрохаба базируется на функциональной взаимосвязанности зон, модульности, экологической интеграции и архитектурной идентичности среды.

Агрохаб становится новым типом общественно-производственного комплекса, формирующим не только технологическую, но и культурную основу современной сельской архитектуры. Архитектура выступает стратегическим фактором устойчивого развития Белгородской области, объединяя производственные, природные и социальные элементы в единую проектную систему.

1. Per'kova M. V. Urban development of the regional settlement system and its elements: on the example of the Belgorod region: dis. ... Doctor of Architecture. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 2018. 373 p.

2. Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M. The “Smart Village” as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland // Sustainability. 2020. Vol. 12 (16). 6503. DOI:https://doi.org/10.3390/su12166503. EDN: https://elibrary.ru/OLBXXP

3. García Fernández C., Peek O. Connecting the Smart Village // Land. 2023. Vol. 12 (4). 822. DOI:https://doi.org/10.3390/land12040822. EDN: https://elibrary.ru/XNKNMV

4. Rahoveanu M. M. T. et al. Perspectives on Smart Villages // Sustainability. 2022. Vol. 14 (17). 10723. DOI:https://doi.org/10.3390/su141710723. EDN: https://elibrary.ru/KXJEOL

5. Bokun K., Nazarko J. Smart Villages Concept // Progress in Planning. 2023. Vol. 175. 100765. DOI:https://doi.org/10.1016/j.progress.2023.100765. EDN: https://elibrary.ru/TPDRAJ

6. Zhou Y., Li Y., Xu C. Land Consolidation and Rural Revitalization in China // Land Use Policy. 2020. Vol. 91. 104379. DOI:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104379. EDN: https://elibrary.ru/LLAAEZ

7. Skvorcov E. N., Lovchikova E. I. Klasterizaciya regionov Rossii po agroekonomicheskim kriteriyam // Ekonomika regiona. 2023. T. 19, № 1. S. 150–162. DOI:https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-1-12. EDN: https://elibrary.ru/GWBINT

8. Nefedova T. G., Glezer O. B. Transformaciya social'no-geograficheskogo prostranstva Rossii // Regional Research of Russia. 2023. Vol. 13 (1). 41–52. DOI:https://doi.org/10.1134/S2079970522700538. EDN: https://elibrary.ru/KCPKXT

9. Gromilina E. A., Samogorov V. A. Elementy arhitekturno-planirovochnoy struktury kak faktory ustoychivogo razvitiya // Gradostroitel'stvo i arhitektura. 2021. T. 11, № 2. 101–110. DOI:https://doi.org/10.17673/Vestnik.2021.02.15. EDN: https://elibrary.ru/EXMWKI

10. Kozlova T. A. Agroparki kak element arhitekturno-prostranstvennoy struktury sel'skih territoriy // Gradostroitel'stvo i arhitektura. 2023. T. 13, № 2. DOI:https://doi.org/10.17673/Vestnik.2023.02.09.

11. Liu Y., Li J. Spatial Morphology and Rural Architectural Forms in China // Frontiers in Architecture and Research. 2022. Vol. 11 (2). DOI:https://doi.org/10.1016/j.foar.2022.02.006.

12. Lee C. Rural Architecture and Landscape Integration // Journal of Rural Architecture and Design. 2021. Vol. 5 (3). DOI:https://doi.org/10.1080/25782646.2021.1145728.

13. Möller B., Zimmermann K. Sustainable Architectural Design for Agro-Industrial Complexes // International Journal of Architectural Research. 2023. Vol. 17 (1). DOI:https://doi.org/10.1108/IJAR-09-2023-0105.

14. Tavares M. Architectural Strategies for Agro-Parks in Portugal // Buildings. 2022. Vol. 12 (4). 829. DOI:https://doi.org/10.3390/buildings12040829.

15. Smith A., Brown L. The Design of Agricultural Campuses and Eco-Industrial Parks // Architectural Design. 2023. Vol. 93 (2). DOI:https://doi.org/10.1002/ad.2821.

16. Gordienko E. A. Morfologicheskiy analiz sel'skih poseleniy // Architecture and Engineering. 2021. Vol. 6 (3). 41–49. DOI:https://doi.org/10.23968/2500-0055-2021-6-3-41-49.

17. Petukhova M. S., Rudoy E. V., Orlova N. V. TEAM-Up: An Open Infrastructure for Modeling Spatial Effects in Economics // Russian Journal of Economics. 2023. Vol. 9 (4). 336–350. DOI:https://doi.org/10.32609/j.ruje.9.109490. EDN: https://elibrary.ru/WQPMAH